No.0065 天地始まりの時

その4「天(あめ)の社(やしろ)」

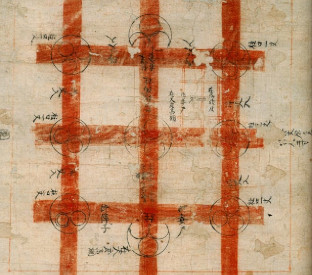

「金輪造営差図」鎌倉〜室町時代 島根・千家家蔵

気づきました?

もう一度まとめます。「葦牙(あしかび)の如く燃え上がった先に天があり、上部建物は天の社」。 「葦牙(あしかび)の如く燃え上がる」とは「巨大な炎の渦の柱」。 「社は中心に心御柱、2箇所に宇豆柱」

「宇豆」は当て字です。縁起が良い漢字ではあります。

古代出雲の社(やしろ)が高層建築というお話をしました。「葦牙(あしかび)の如く燃え上がった先に天(てん)があり、建物は天(あめ)の社」というお話をしました。

では「天(あめ)の社(やしろ)」はどのようなものだったのでしょうか? 社の平面図(間取り図)が残っています。

「金輪造営差図」鎌倉〜室町時代 島根・千家家蔵

気づきました?

もう一度まとめます。「葦牙(あしかび)の如く燃え上がった先に天があり、上部建物は天の社」。 「葦牙(あしかび)の如く燃え上がる」とは「巨大な炎の渦の柱」。 「社は中心に心御柱、2箇所に宇豆柱」

「宇豆」は当て字です。縁起が良い漢字ではあります。

「宇豆柱」って「渦柱」なんです!

「渦」という漢字には「渦巻きの回転運動」という意味の他に、禍(わざわい)という意味も持っています。なのであえて縁起の良い「宇豆」に変えたのではないかと思っています。